首页 > 澳纽网文苑 > 阳光屋檐 - 杨林沙宕

163. 五月的心情

作者: 杨林沙宕 人气: 日期: 2010/8/6南半球是我的小家,北半球有我的故国;心里牵挂着南半球的家人,身躯却奔波于北半球的劳作(讲学也是体力劳动)。五月,中国,渐渐进入夏天,而新西兰,也慢慢走向冬季;就像这地球的南北两端截然不同的天气,此时的心情,也忽冷忽暖。

近日在网上浏览新西兰《先驱报》,看到文友南太井蛙先生写了一篇《摆渡者》,把如我等从中国漂流到新西兰,然后又回到中国创业的人们也纳入摆渡者之列,颇觉惶恐。我从来不敢给自己并不强健的脊背负上一份将西方文明传播到东土大地的文化枷锁,也深知自己学识阅历相当浅薄,即使有此心,也未必有此力。一切,只不过是兴趣使然,爱好使然。

诚然,在新西兰生活、工作是舒适的,是惬意的。既可以安享那世界最后一片净土蓝天绿地净空气的恩典,又可以与妻女相守,闲时与三朋四友杯盏相交。尤其是在劳作之余,与文友们兑一壶清茶,天南地北海阔天空聊一些不着边际也不想着边际的话题,人生如此,足矣。再多一点的欲望,都已经属于奢侈。然而我却神差鬼使,在虎年岁初,用妻的话说, “抛妻离女”独自一人来到中国,每两三个月才能回奥克兰一次。

平时都是我回新西兰与家人聚首,今年三月中旬,妻利用假期从奥克兰来到中国探望我。有一次,从郑州去驻马店,来回都是坐的火车。由于是短途,没有座位。在连车厢连接处、过道都塞满了人群,因而满溢着各种味道的硬座车厢里站立,在新西兰生活多年已经习惯于买一瓶酱油也要开车出门的她,连连叫苦。仅仅两个半小时站火车的经历,让她恍如到地狱走了一回。中国城市的每一寸空间,都飞扬着呛人的尘土,每次出行,要去挤公共汽车、打出租。来到郑州这座人口最多的城市,却仿佛来到人迹罕至的戈壁,虽然已经是春夏之交,却让她感觉到,郑州特别地“冷”。

我也偶然会点燃一枝香烟诘问自己,到底,自己担当南太兄所称这种所谓“摆渡者”角色是否具备合理性,可是怎么也找不到理由。但我清晰知道,并不是自己偏要去当苦行僧,而是冥冥中有一种无形的力量在推搡着向前踟躇而行。

当妻临别回新西兰之前,从我无言的眼神里看出我对所做事情的执着,终于心软下来,轻轻握着我的手,通过脉搏传达她对丈夫的理解。如果说,妻一个人在奥克兰支撑着我们共同的家,让我无有后忧,心里充溢着感激,那么,当柔弱的她告诉我,未来还将一如既往地掮起家的重负,而不羁绊我的脚步,我心里翻腾着的,则越来越是一种怜惜。

如果我真是一个“摆渡者”,那么,让我这艘小帆舨在波澜里飘摇也不翻沉的两只桨,一只在我手上,另一只,却在大洋对岸的妻手里。

前天下午刚走出教师心灵动力工作坊的讲堂,夜晚即从郑州匆匆搭上南下的火车,在软卧车厢里倒头便睡,补回了连续数日备课、上课的疲惫,在第二天上午抵达了湖南娄底。来接站的万老师告诉我,已经安排好了第二天的课程,是为娄底市涟源市第七中学1800名学生和家长做一场《把爱洒满校园》主题演讲。

这场由当地教育局关工委(“关心下一代委员会”的简称)这并不是人数最多的一场演讲,但却是这么多场演讲中可能最让我难忘的一次。并不是因为涟源市教育局局长、涟源市关工委主任、妇联主任等六七位领导听说是一个“新西兰来的讲师”来做演讲,都来到了现场,坐在主席台上。也不是当地电视台、报纸的记者们也闻讯而来采访,而是缘于坐在台下烈日里聆听的学生和他们的家长。

演讲刚开始时,虽然主持人宣布了纪律,要求人们关闭手机,“全神贯注”听讲,可是,人们似乎听不懂这些仿佛来自火星的话语,依然叽叽喳喳私语着,手机铃声更是此起彼伏,一般来讲,家长们参加学校的活动,往往是不得已而来的,是给学校面子,不是将之当作一场催眠,就是当作一次自由休闲。这一次也不会例外。

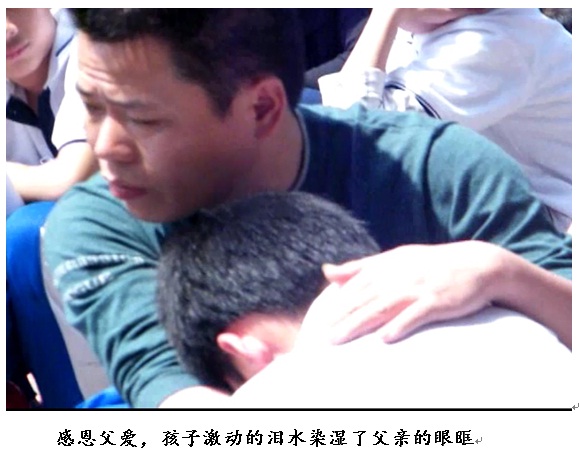

但是,当我用一个故事开始了这场演讲的时候,说话声、手机声渐渐弱了。当讲述到全球有4800万黄皮肤黑头发的华人华侨牵挂着中华,尤其是新西兰华人华侨也深深地爱着自己的祖国的时候,家长们纷纷拥上前与我握手,一个身着警察制服的男子还特别庄重地给我敬了一个礼。如果说,演讲中总是我用演讲去让人们去动情,而这一次,我却被人们深深地感动。初夏的湘西南,已经开始热了,由于演讲是在室外进行,骄阳下,汗珠逐渐渗出了人们的面庞,听到动情处,泪水涌出了人们的眼眶,台上的官员们也纷纷用纸巾擦拭眼睛。每过一段时间,总会有人捧出原先是准备给自己喝的矿泉水,打开盖子递给我,哽咽地说:老师,请你喝点水……

最让我意想不到的是,当演讲进行到一半的时候,一个女孩子捧着一束精美的鲜花,从操场的后面向我走来,眼含热泪,双手把花捧到我的眼前……我的眼睛也已湿润,但是我不能停止演讲,只能用一个深深的鞠躬表达我无言的感谢。我以为这是学校安排的,当演讲结束后,我去给学校领导表示谢意,校长迷惑了,他说学校没有想到安排献花,看来是哪个家长自发的。

现场的家长都在听着演讲,他们上哪里去买来鲜花?万老师告诉我,大概,是一位家长在听演讲的过程中,打电话订购,让花店给送来的。

我想知道这位家长是谁,可是,带着自己的孩子围绕在台前让我签字的家长们,没有一个人说自己就是那个送花人。

放弃了许多,选择将讲台作为舞台,我曾经挣扎,曾经惶惑,但这一刻,我仿佛觉得,这将是我未来日子里一定要去做的事情。不为别的,只为那些流出眼眶的泪水,那些向我伸出的热情的手,那个庄严的敬礼,还有那束鲜艳的鲜花……

大概,做一个如此的“摆渡者”,是我的宿命。

2010年5月12日 于湖南娄底

声明:作者原创文章文责自负,在澳纽网上发表是出于传递更多信息的目的,不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。

感谢您对澳纽网的支持