之三:李英(英儿)

她的病历簿赫然写着判词:人格面具症。

人格是一个人所使用过的所有面具的总和。人在不同的场合使用不同的面具,而且无时无刻不戴着面具。

谢烨进城安排大鱼的住宿。

顾城的一夫多妻王国彻底解体了。

准备离开的谢烨,开始对顾城的姐姐絮絮叨叨,还是放不下他。

她和顾城约在这条坡道上,她试图教会顾城开车。她想尽可能的为顾城再多做一些什么,以免除离去的内疚。真要算账,顾城才是那个亏欠她最多的人——一条人命。

坡道下方,便是顾城姐姐的房子。

他们从国外回来后,住在姐姐顾乡家里。他们之中的任何一个人都不愿意回到山上的那栋小木屋——那栋屋子被施了咒语,他们无力破解。

顾乡的屋前,一方草地,一棵大树——我们站在凶杀现场,脑补着期间可能发生的各种情节。

第一到达现场的救护人员看见的状况是——顾城悬挂于大树,已无生命迹象,谢烨倒卧在院子最接近小径的边缘,头部被斧头砍伤,有生命迹象,有爬行的痕迹,大约试图逃离。

所有的一切都发生在顾乡的领地。

10月8日中午,谢烨,紫红的毛衣,雪白的翻领,乌黑的盘发,从窗户前晃过。

顾乡并未注意到屋外的争执。

不久,顾城进屋,“脸色一片死灰,眼光也散了”,他对顾乡说:“我把谢烨给打了”。顾城的手,指向屋外的草地。

顾乡跑出去,看到还有呼吸的谢烨。

顾乡在草地旁看到一把斧子,但“我定睛看,斧子竟是干干净净,再看,的确干干净净。”

数小时后,谢烨在送医途中身亡。死于“右额角唯一一个伤口”。

顾乡的第一份口供里,顾城说,“我把谢烨砍了”;“不要救她”;“也不要救我”。

后来,顾乡不断修改口供,其中,把动词“砍”,置换成了“打”。

所有的修改,只有一个目的——消减顾城的罪行。

无论口供如何变化,无论有多少种可能,结局只有一个——谢烨死了,死在顾城的斧头之下,死在光天化日之下。

尽管斧头上没有血迹。

在那场杀戮和自裁前,顾城到底做了什么?从遗书书写的时间和内容,我们清晰的看到,杀害谢烨,不是一时冲动,不是失手,而是谋杀。

顾城的四封遗书,分别写给父母、姐姐、儿子,没有留给谢烨任何交待。因为他知道,只有他知道,谢烨将与他一起去死。

写完遗书,他静静地坐在车里看书,等待谢烨出现。如同狩猎者,冷静耐心。

“我得不到的,你也别想得到。”

新西兰警局的判词写得分明:杀人。

木头笑着对火说:“抱抱我”,于是,木头幸福地消失了,火哭了,于是火也熄灭了…

顾城的批语——生命中所有的灿烂,原来终究,都需要用生命来偿还。

谢烨的批语——买下一张永久的车票,登上一列永无终点的火车——生命不知何处相遇。

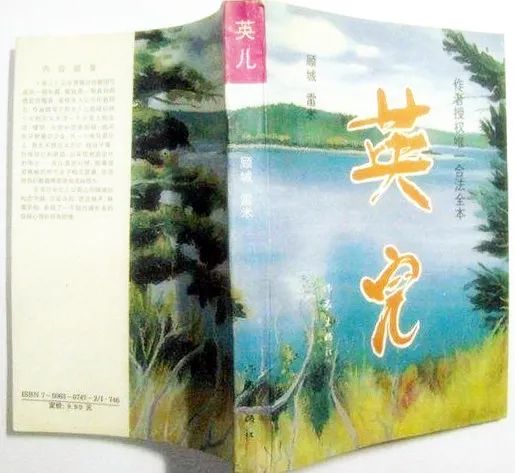

李英在顾城的笔下是“英儿”,是他心头的朱砂痣,白月光。

顾城见到李英的最初,他的妻,他在火车上遇见的谢烨,便成了衣襟上的饭粘子。

娜塔莎从车库里搬出李英的遗物——几箱书籍。

李英的藏书,大多是八十年代文艺女青年的枕边书。

在台湾作家三毛的书上,李英做了密集的点批,那种痴狂, 一如张爱玲之于《红楼梦》。

都是冲动的人。

我们决定去踏访李英的墓地。

火车站的咖啡馆。

教会报人杨鸿钧先生给了墓地的地址。一个很模糊的地址。

海风凌厉。

一行四人,在墓园(eastern suburbs memorial park),一遍遍的寻索“李英”,一个上午即将过去了,始终未见李英的墓碑。

只有用福尔摩斯的排除法了。

四个人,划分区块,地毯式扫描。

半小时后,四人回到集合点,依旧无果。

我们捧着献花,茫然地伫立在寂寥、空荡的墓地。

我们决定招魂。

同行的两位男士不置可否。

我和娜塔莎,魔症一般,在可能的区域里喊着李英的名字。

我猜,那刻的我们,是被《百年孤独》里的乌苏拉附魂的。

通灵了——李英现身了——距离我们一米远的地方。

娜塔莎俯下身子,扶着碑石道:“这里,就是这里。”

墓碑选择了笔名“麦琪”。

顾城杀妻案中,李英是一段冷记忆。

李英,曾经,一辆欲望号列车,轰隆隆,攻占了三个男人的堡垒,碾碎了三个男人的家庭。她没有杀顾城和谢烨,但他们因她而死。

我们把花儿放在李英的墓前。

娜塔莎对着墓碑道:“傻姑娘!”

“如果非要我死了才能留下,那我就去死。”

于是李英死了。她的业,用她的命偿还了。

她忏悔过吗?

她是读过托尔斯泰的,但是她最终不是玛丝洛娃;妓女玛丝洛娃用追随十二月革命党人的镣铐完成了她的精神进阶。李英没有。

李英的遗嘱,将所有财产留给刘湛秋——死前,与她有过情感和身体纠缠的男人,无一在场。

归途,经过Coogee beach,海鸥在浪花溅起处鸣叫,翅膀打湿了,回到岸边。娜塔莎沉默地喂着鸽子,栗色的发丝有些凌乱,像《战争与和平》里的人儿。

后来,许多年之后,在布里斯班市政厅喝茶,我问娜塔莎,如果用一分钟评点李英,你会说什么?

娜塔莎道:“不用一分钟,只一句话,一个面目姣好的女子,走错了路。”

李英的批语——没有忏悔,就没有宽恕。

自家吃不了,就卖给镇上的中国小饭馆,渐渐的,卖鸡肉春卷,成了谢烨的营生。

面前的这家快餐店,店主广东移民,健硕,唇红齿白。

谢烨在他店里卖春卷,顺手,也帮店里打杂。当顾城和李英黏在一起时,这家店,便成了谢烨的避难所。

谢烨和顾城去德国访问后,李英承袭谢烨的营生,也来这家店卖春卷。有时晚了,不敢回山上,便将就借宿,便彼此取暖,便肌肤相亲。

传说,李英取走了这个广东小伙的童真。

当李英决定与岛上的气功师去澳大利亚结婚时,小伙哭晕在渡口,死活拦着不让走,是报了警才走脱的。

几步台阶,我们进得店内。

当年的小伙子已是中年,眉眼间残存几分英气,堂堂正正,坐在掌柜的位置上。

抬眼,餐单上赫然写着“鸡肉春卷”,不觉震动。

掩饰着内心的凌乱,点了四份春卷,拿到门外,树下的木桌上。

吃完了,心有不甘,再下单,还是春卷四份。

因为懂得,所以慈悲。

我们决定什么也不问,装作什么也不知道。我们只想多待一会儿,再多待一会儿,因为他一段历史的见证人。

于是,我们第三次进店,第三次点了鸡肉春卷。

根本是吃不下了,焦黄色的春卷在正午的阳光下,静静地躺在纸碟子上。

店主过来,给我们斟茶。我们故作镇定地与他寒暄。

得知我们是上海人后,他道:

“我店里的春卷也是一位上海女人教我的,配方一直没有变过呢。”

“配方一直没有变”,多么深刻的记忆!

我立时泪流满面。为谢烨,为曾经年轻的广东小伙子,为人世间的一份深埋的温存。

顾城一直以为他们的三人城堡可以固若金汤,英儿是热烈的情人,谢烨是贤淑的妻,红玫瑰有红玫瑰的奔放,白玫瑰有白玫瑰的贞洁,他被妥帖照顾,云蒸霞蔚,岁月安好。

但最后,她们都纷纷“背叛”了他,消失的,准备远走高飞的,顷刻间,大厦崩塌,一片废墟。

中国男人多有皇帝梦——权利和女人。

当顾城失去了对激流岛王国的掌控时,他选择了毁灭。

爱和恨,处在大脑同一个区域。曾经有多爱,就会有多恨!

“当我离去的时候/我们相信你能微笑/能用愉快的眼睛,去看鸽子/能在那条小路上/跳舞,一边想入非非地/设计着未来 /我相信我是幸福的/甚至幸福得不能呼吸……”

谢烨幸福过,幸福到不能呼吸;她爱过,或者说,一直爱着爱出了边界;她的过错是(如果可以算作过错),面对顾城,她的“母性”取代了“妻性”。当妻子将丈夫当儿子“豢养”时,(《小王子》里,这个动词一直打动着我)那么,他也本能地将其视为“母亲”;“母亲”这个角色,意味着巨大的付出与牺牲,代表着无限的包容和体谅。顾城习惯了这样的夫妻模式。他是永远的青蛙王子,总有女人愿意濡以沫。

她早该果断离开了,当她和顾城共同完成了小说《英儿》的时候;但是,她放下了尊严,却放不下顾城。

她的放不下,是因为她病了:圣母病。

站在谢烨殒命的那一方草地上,天边的歌声如樱花一般洒落下来——她活着的时候,如天使加百列;她死后,鸟儿纷纷撞死,如天使人形被砍掉翅膀——

Benny带路,我们到达顾城的城堡,那栋可以望见海的房子。

久无人迹,细窄的山路,野草藤蔓,泥泞陡峭,步履维艰。

到得屋前,衰败,破旧,潮湿。户外平台,木质框架开始腐烂,摇摇欲坠,发出断裂的吱嘎。影片《蝴蝶梦》大火之后的诡异、凄凉。

同去的佩璇,曾在话剧中饰演谢烨,她趴在窗棂上往内张望——

屋内,木架床上,被褥凌乱,似乎还留存着隔夜的体温;被称作厨房的区域,廉价的锅碗瓢盆,还没有来得及清洗,类似知青点或者中国农民工的生活习俗。

惨案发生后,房子被警方查封,屋内的生活轨迹,停留在1993年10月8日。

一些很黑的夜,在接近黎明的时候,月亮悬浮在树冠上,顾城总在这个时刻惊醒,他知道英儿就在那边,那道薄薄的垂帘后边。

冒犯私人领地的恐慌,令我们不忍继续窥探,怕撞见情色中的李英和顾城。

那一刻,我的人设是谢烨。

1989年1月,顾城辞去奥克兰大学的职务,买下这栋木屋,种菜、养鸡、作画、写作。那时,他的理想,大约是梭罗的《瓦尔登湖》。

彼时的谢烨,是妻子,母亲,保姆,司机,打字员。

奥克兰大学的中国人都见识过谢烨挺着孕肚各种操劳的样子。一位女作家说:“谢烨的额头有一层圣洁的光。”

1979年夏日,顾城和谢烨同坐一列从上海开往北京的绿皮火车。

顾城对谢烨的第一印象是:

“我觉得你亮得耀眼,使我的目光无法停留。”

他当着谢烨的面给谢烨写情书。

下车前,他将地址塞给谢烨。

谢烨拿着纸条,在清晨,敲响了他的家门。

初阳里的谢烨,周身镶着一层金边。

谢烨说:“我就想看看,你给我留的地址是不是真的。”

“太阳落山的时候/你的眼睛充满了光明/像你的名字,像辉煌的天穹/我将默默注视你/让一生都沐浴着光辉”。

谢烨是红高粱,喜温喜光,顾城的诗滋养着她,高粱灌浆成熟。

谢烨父母不喜顾城。

顾城就睡在谢家门前。

谢烨将顾城的偏执视为执着、激情、深情。

谢家父母终于应允。

1987年,顾城应邀出访欧美。一年后赴新西兰,聘为奥克兰大学亚语系研究员。

两年后,另一位文学女青年李英登陆激流岛。

她理直气壮,登堂入室,居高临下,她自信顾城爱她胜过谢烨。

李英被专宠。

简陋的木屋,卧室之间只隔着一块棉布帘子。

夜晚,无视谢烨的存在,顾城进入李英的空间。

“在最初的时刻,我是那么小心和怯懦,——好像深夜轻轻转动保险柜的号码。我聚精凝神想唤起我心中的热望,好像那起动的一刻,无限遥远。我尝试着,在我没有察觉的刹那,一个微弱的柔动,已经越过了那个时间。一个又一个波纹从遥远的地方返回,好像这不是她,只是一个渐渐涌起的水花。——这是我所要的女孩,我的梦,我无数次矗立的渴望,我好像在另一个房间,燃起大火,要烧穿壁板,我褪下她唯一的那件内衣,她顺从地抬起身,整个身体掠过一阵恐惧的激动,——猛然间那狂野的念头,贯穿全身,我热烈又细致地抚摸,刺激她,好像要把少年时代的绝望,都交给这一刻,交给她。”

“在茫茫晨光中我抢掠她的秘密,分开她的缝隙,——酒色的唇瓣,和细小的一点茎蕊。”

胴体和胴体的交换,荷尔蒙,肾上腺,吮吸,撕裂,纠缠,绽放,吞噬——

窗外的月色,照亮了树丛,李英伪装成矜持的处女。她成功地迷住了顾城。实际上,她无法控制自己的性欲,或者说,无法阻止自己去诱惑男性。私心里,她为自己每一次的引诱而满足。她痴迷于此。她如瘾君子,藏起威士忌,然后告诉别人她从不喝酒。

太阳在崭新的云间喷射,暗红淡紫的云骤然变成灿烂的金红色,深蓝的海面,一波一波,绵延不断。顾城如恋物癖,捧着李英内衣裤,站在门前微凉的湿漉漉的空气里。

他对谢烨道:

“你替她洗了吧!水太凉。”

李英隔着浴室的门喊:“没有浴巾呢!”

谢烨从柜子里拿出浴巾递给顾城。

她没有勇气看见那个身体,那个刚刚与自己的丈夫交欢后的肉体。

她在顾城的授权下,去买避孕套。递上避孕套时她道:“这个牌子很贵的。”

可怜的自卫。

她低入尘埃。

她听见顾城爬上李英的床上。床板发出强烈的重击声;一个又一个夜晚——

李英对谢烨说,我和顾城在一起了。

如此直白。

顾城给李英的卧室做了一道门,门前修了一条小径,小径通往山顶,可以看见深海碧蓝。

他们一起去山顶上。

穿过松针和柏木,白色或褐色的蘑菇。

一切都充满了暗示。

他把她抱进树丛。尽管他并不强壮。她轻柔地挣扎,欲擒故纵。李英总是知道如何钻进男人心灵。

熟悉她的人称她“小魔鬼”。

整个山都静的,只有她的身体,从一个一个扣子里崩裂出来。

柔软的暴力。

棉质衣服里光滑的身体。绕在一起的藤蔓。

愿望生长着,像树林。

顾城许诺,要给她一栋白色的大房子,面朝大海。

她需要。他也需要。

他甚至需要谢烨分享他的性爱历程。

他对谢烨道,“英儿没来的时候,我如同一颗大树,被砍去枝桠。”

“我们太像了,我们是两条毒蛇,出卖了彼此的宝贝,我们的牙相互咬着,鳞光闪闪发亮。我们如此相象,以至于彼此咬一口的时候,就是自己咬了自己。”

“她好像可以从任何一个地方开始,渐渐地变得隐秘而丰润。我的手沿着她的身体慢慢下滑的时候,心里就升起一种难以言状的爱怜。”

“你不知道那种敏感,你不知道,你永远不知道,女孩和女孩有多么不同。”

谢烨苍白的微笑,淡然的“嗳”一声,算作回应。

内心遍体鳞伤。

激流岛的山坡上,一栋小木屋,顾城做着小皇帝。一妻一妾——末代皇帝溥仪。

三人世界和平共处,全因谢烨的“圣母”人格。

谢烨对自己的补偿是,终于可以抽出身子去探望儿子了。顾城不喜儿子,觉得儿子是第三者,转移了谢烨对他的关注。儿子被寄养在一个土著家庭。

李英在来新西兰之前,在北京,是另一位诗人刘湛秋的情人。

出于对文学的膜拜、出于青春躁动,也许还有别的什么,她或他成功俘获了彼此。

中年刘湛秋早已对妻子的身体失去了冲动。

直面青春勃发的女子,男人那东西何以安生?他像一只饥渴健硕的鹿,拼尽全力,在幽暗的深不可测的洞穴里雕刻着他近似施虐的激情;高亢的呼啸,骄纵的呻吟;她被高高的举起,又抛落,再举起,再抛落,无休无止,血肉模糊。

偷欢,但不离婚。

她遇见顾城,她需要顾城的光环,需要一个身份。

于是,她来到岛上。

三个人都没有工作,靠领救济金。

谢烨更积极的外出打工,李英也随着一起进城。

顾城很满意这样的画面:一夫二妻,男耕女织。

爱情抵抗不住日常生活的消磨。鲁迅的《伤逝》。

粉红色的绮梦渐渐消褪。英儿发现,她痴迷着的“诗歌王子”,不过是一个性格阴郁、喜怒无常,没有生活自理能力的“婴儿”。

李英从公主回到人间。

她累了。

她开始谋划新的出路。

她趁顾城和谢烨去德国访问之际,与岛上的一位澳大利亚气功师移居悉尼。

“英儿”失踪了。拿走了三人世界的所有积蓄。

雄性动物的尊严受到了伤害。一如妃子文秀与溥仪离婚后,溥仪怪罪于皇后婉容;顾城把责任甩给了谢烨,责备谢烨没有善待李英。

谢烨申辩,顾城家暴。

谢烨黯哑下去。

顾城如困兽,绝食,咆哮。天天嚷着要杀了李英,要去死。

谢烨提心吊胆。

为疏导顾城的情绪,谢烨说,写书吧,写完了再死。

谢烨希冀顾城通过书写自我救赎。

顾城开始写作自传体小说——《英儿》。

相关链接

夭亡的诗心:顾城、谢烨和英儿的三人世界

麦琪:心灵之旅已经结束

【历史·今天】22年前著名诗人顾城杀妻后自杀,到底是为什么?!

顾城一辈子都穷得在为钱发愁

和顾城共度的青年时光

李银河:杀人犯与诗人的博弈,顾城该如何纪念?

凭吊诗人顾城

探访顾城的旧居

顾城哲思录:顾城新西兰定居时期的思想结晶

为神所爱的人死得年轻(连载一)

人可生如蚁而美如神 | 1993年的今天,顾城离开了这个世界

中国人的“出国梦”──兼祭顾城去世十周年(上)

更多有关顾城的文章

2,836 views