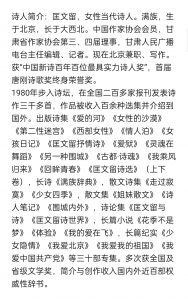

匡文留:苍茫年华(组诗)

顶着帆布帐篷的大卡车

在孩子们的孩子们 一闪眼

就认得出宝马奥迪的日子

哪里去见

顶着帆布帐篷的大卡车呢

见了 也是在老旧的

年代剧战争片里

老旧成摇晃的黑白镜头

那个女孩最妙龄的日子

曾N次塞进大卡车车厢

顶着灌冷风漏星月的帆布帐篷

如狂涛间一尾鱼儿

将窄颠的盘山路 呢喃为

青紫的嘴唇 勇气的烛光

让心的冰坨

滴下滚烫泪珠

挤挨得密不透风

屁股坐上行囊

身左的老乡吧嗒旱烟锅

身右的农妇 扯开大襟袄

奶头和婴儿小嘴

冻成深黑色疙瘩

忽而车右是悬崖绝壁

忽而车左是石岩峥嵘

这六盘山上高峰啊

真想看一眼你的长缨

女孩将蒙头遮脸的格子围巾

轻撩开一道缝儿 猛然灌进的

除了跑死马的近山远山

就是重重相叠的黄土塬

城市高校养育的女孩哦

在高校城市一锅粥的岁月

自己的小村

蜷于深山老林

母亲的小村

缩在塬外沟坎

顶着帆布帐篷的大卡车

你是我几天几夜

驶过嵯峨山路的方舟

妈妈 我跑遍陇中陇东

为了你 紧紧抱抱我

亲亲我

独走六十里乡路

很多乡镇人 一辈子

也许都没有进过省城

省城高校的女孩 一辈子

也许唯一一次

走过这一条乡野村路

一个很历史很古雅的名字

灵台 深匿于重重峰塬

顶着帆布帐篷的大卡车

载来的女孩

和那天的朝阳一起

走过狭窄的县街

擦肩街边旧陋的房舍

走过简易木桥 就踏上

黄褐色的裸滩乡野

迎面一个

一条扁担两只木桶的男人 一个

背篓里有柴草有娃儿的女人

皴黑脸颊一咧一指:

姑娘 照直走

就是百里镇子

曾经那样的岁月

苍茫着也单纯着

女孩单纯的黄挎包里

装着单纯的白搪瓷缸子

独自一人踏上乡野村路

单纯得前不着村 后不着店

单纯得不见一个人影

只有太阳从脊梁跳上肩头

从肩头跳上脑顶

一声不吭 活像我初恋的男孩

走在身前 将长长裸滩

荡闪为金色河流

身左是逶迤绵亘的大山

身右间隔很长

才有黄泥小屋传出狗叫

我一屁股跌坐上老井沿

有乡人舀碗水给我

再塞来两个苞谷馍馍

六十里乡野村路

东头担着朝阳

西头挑起日落 百里小镇

煤油灯晃麻了尕面片

我挑破脚板血泡

再次上路

这就不远了 这就很近了

出镇子向南拐

拐几个山弯弯

一溜儿沿山坡而上的黄土窑里

有一眼窑洞 住着妈妈

贫下中农手把手儿

教给她割麦打碾 劈柴烧窑

妈妈 女儿独走六十里乡路

来看你啦

窑洞人家

四十五度的黄土高坡

沿里是一溜

顺坡起伏的窑洞

沿外是涧水哗哗

劈开悬崖

这个省城高校的女孩

蜷进顶着帆布帐篷的大卡车

从自己插队的山林小村

颠簸过陇中 颠簸到陇东

今夜钻进

这窑洞热炕上的热被窝

妈妈的热被窝

妈妈“接受再教育”的

贫下中农家窑洞的热被窝

上窑的老伯大娘

端来一碗好像馄饨的“扁食”

下窑的新媳妇

递上一盆喷香的“涎水面”

我狼吞虎咽 抹把嘴

又学那新媳妇样儿

一根扁担两只木桶

晃晃悠悠挑上土坡坡

窑洞人家一洞洞窑

日头下是黑黢黢紧闭的眼

月光里闪闪如坠下了星星

热炕头的煤油灯

刚刚燃尽 窑深处

一声不吭转磨的驴

已响起哼哧哧的鼾声

秀娃

秀娃 活色生香的名字

名叫秀娃的尕媳妇

一偏头 一咧嘴 一出声

跟这名字一样

活色生香

自家纺的粗织布

对襟绣上蝴蝶

衣摆挑上红边边

黑油油粗发辫一甩

吧嗒着奶头的娃儿

乐得噗噜出白花花乳汁

怀里的娃儿叫疙瘩

追鸡撵狗的姐姐叫穗子

民以食为天 秀娃

把自个儿的女娃男娃

都叫成了庄稼

公婆和男人下地去了 家里窑洞

就响起纺车 转起石磨

这窑洞人家是我

“接受再教育”的高校父母

吃住的房东

我赶着抱一捆柴火

帮尕媳妇塞进

噼啪的铁锅底下

她常遥望绯红晚霞

小声说 你省城里的家

咋看也看不见呀

又总在日头跳出山梁时

痴痴地唱一句

“北京的金山上”

牵紧穗子小手

摸摸疙瘩的脑瓜:

快长大呀 长大跟上省城姐姐

长上一双翅膀儿

我穿上她绣的花鞋垫

送她一条彩格围巾

大铁锅里稠面片咕嘟

窑洞人家碗筷碟勺

唱起了塬上民谣

活色生香的秀娃

叫一个个窑洞的夜

活色生香

独木桥

独木桥 名副其实

如一根硕大扁担

挑在河沟肩膀

一头挑着错落庄稼地

一头挑起参差村庄

这躯体生就是站立的啊

站立了百年或几百年

糙褐皮囊包裹中

血脉遒劲却内敛

悄无声息地

年轮一圈圈壮大着

虬根抓牢泥土

蓬阔枝叶

撑起明亮或暗夜

倚坐的老汉们用旱烟锅

给斑驳树皮

磕上一个个锅嘴儿

光屁股娃儿们

猴儿样蹬上溜下

就连跑乏了的羊呀驴呀

也来树下 啃几口青草

丢几疙瘩粪蛋蛋

这躯体后来被照直劈开

不流一滴血 不呻唤一声

悄无声息地

重重倒下

挑在河沟肩膀

村庄里的人们

连同牛骡鸡狗 板车锹锄

春夏秋冬不断线地

踏过这躯体

田里麦子变身成苞谷

秸捆儿一摞摞

从地里走到碾场院子

家家户户的炊烟

还被风拨得呜呜响呢

河沟里水蹦过石头

也会哗啦一下子

唯有独木桥从不吱声

半爿躯体的桥面上

脚印越来越深

那是心的眼睛

舍不得闭上么

泾河流过的小城

小时候就知道一个成语:

泾渭分明

泾水清 渭水浊

渭河是黄河的孩子 渭河

又养育出叫泾河的孩子

六盘山上高峰长缨

南有老龙潭 北有大湾镇

父精母血造型出泾河

一辈子农耕与家院 脚窝窝

全都给了黄土坡黄土塬

一条河的爱情滔滔汩汩

滋润了平凉直抵泾川

小城有河就多故事

庄稼比鱼儿还要活脱

庄院比浪花更加喧哗

可是庄稼和庄院惊艳了天庭

引来西王母恋上人间

泾水酹滔滔

蟠桃悬日月

周穆王汉武帝 笙箫丝弦

亮了西王母修指红唇

一管玉笛 自西汉

悠游于回中山

彼时遥远并不缥缈

行走在黄土坡黄土塬

我初绽的青春

胜过蟠桃的明艳

“接受再教育”的父亲母亲

手牵我和妹妹 染透元日绯霞

寻访王母宫

登上回中山

黄风旋飞黄土 苍莽寥廓中

唯见泾水天际

泾川小城孑然而立

暮霭缭绕炊烟

罐罐馍的集市

形同老式铁皮罐头

顶如小小穹庐

白生生肌肤

瓷实又净亮

这些模样姿势

很民俗很古典的小身体

憨厚地袒露着

质朴地挤挨着

在一张张旧陋案桌上

主角正在内敛上演

小城最热闹的街道 街道

最喧嚷的集市

最吸引人们的角儿 就是这些

白生生的小身体

我们来自省城 和来自省城的

父母高校的师生们

每一个赶集的日子

都成了喜庆节日

喜庆的最亮色 便是手捧一个

白生生的小身体

深嗅一下 麦穗的金芒

已然镀亮身心

多么纯粹高贵浓郁的味道啊

有锋利的镰刃割痛汗珠

便有肚腹至高的追求

点亮黑色眼珠

小城泾川的集市

果蔬和鸡鸭 小吃和面食

全成为配角

是这一个个白生生小身体

踞于人们热恋的高处

名字朴拙得炫目:

罐罐馍

雪盲的滋味

当天地幻化为白雪世界

你就是我唯一的心跳

该不会是沉入梦境吧

我们是在行动着 还是

不觉塑成冰雕

身前身后 身左身右

曾经的峰峦或沟峁

都销蚀于这场大雪

你在我眼前蹚雪迈步 厚雪

瞬间便埋到齐腰

我迟疑 我怕……

连热泪也冻作雪珠

你在深雪中回眸招手:

跟上我 我就是你

对垒冰雪的钢盾和长矛

平日八十里山路

成为白雪中昼夜的踉跄

你陪我赶去小小县城

滚下最后一道雪坡 相对的四目

全都饱胀成红桃

阳光金滴滴地

从你的脸颊 我的脸颊

簌簌滚落

我们年轻的笑声滚落 原来

雪盲

是如此美丽啊

深山老林插队的一天日记

就这样写得

声色活脱 这便是:

初恋的力量

驮我过河的山野汉子

有道青春无悔 其实

青春更无惧

那个女孩背个黄挎包

裤脚高挽过膝盖 两只光脚丫

一下就踏进河水

从省城“蹭”蒸汽火车

到南河川 再坐大卡车

山路盘旋到小县城

看看当顶的日头

望望粗粝的乡路:走!

过一盘石磨

老乡给一碗沟里的水

瞧瞧推碾的驴

啃个洋芋蛋

经一座黄泥小屋

坐在纺线线的小媳妇身边

逗一逗她怀里的娃儿

咽下热腾腾的苞谷散饭

走上三十里乡野路

就到这条小河畔

真个是无知者无畏

以为旱季水浅着呢

一步 两步 三步……

陡然间崴进没腰的激流

我高举两只鞋乱摇晃

脸儿都来不及煞白

忽听身后浪花噼啪

女孩已趴上山梁

比钢板还要滚烫

比堤坝还要牢实 草帽檐下

露出一截黝黑壮脖子

瓮声瓮气喘着粗气

驮我从此岸到彼岸

只嗅到辛辣浓重的

旱烟味 汗珠味

见你的大脚窝一个个远去

好想叫一声

乡野的哥哥

![]() –

–

新西兰 澳纽网 出品

编辑:小图

1,737 views